特别报道---纤入大地,感知灾害,造福人类

发布时间:2019-01-02 阅读:275次

特别报道

纤入大地,感知灾害,造福人类

施斌教授团队荣获2018年度国家科学技术进步奖一等奖

近日,我院院长施斌教授领衔的创新创业团队的“地质工程分布式光纤监测关键技术及其应用”成果,荣获2018年度国家科学技术进步奖一等奖, 并入选2018年南京大学十件大事,实现了南京大学作为第一完成单位国家科技进步奖一等奖的新突破。该团队历经20年攻关,打破国外技术壁垒,形成了完全自主知识产权的技术和设备;创造性地建立了地质工程分布式光纤监测技术体系;在地质工程灾害机理和理论判据方面取得新突破,荣获国家科学技术进步奖一等奖,这也是中国科研团队在地质与岩土工程监测领域取得的又一项引领国际科技前沿的重要成果。

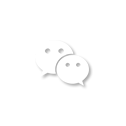

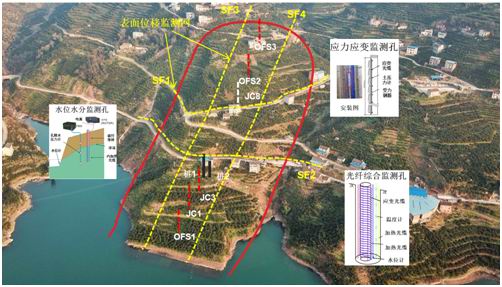

分布式光纤大地感知系统概念图(图中黄色线条为传感光纤)

中国是一个地质灾害与岩土工程灾害十分严重的国家,特别是近40年来,随着我国基础工程建设的高速发展,人类工程活动对地质环境的扰动前所未有,并大大加剧了各类灾害的发生,直接影响到人民的生命和财产安全。据不完全统计,我国每年因各类自然和工程灾害造成的经济损失高达二千亿元人民币。今年10月10日,习近平总书记在中央财经委员会第三次会议上,特别强调了加强自然灾害防治的重要性,要求建立高效科学的自然灾害防治体系,提高全社会自然灾害防治能力,为保护人民群众生命财产安全和国家安全提供有力保障。因此,防治各类地质与岩土工程灾害是我们国家的重大需求。

施斌教授在苏州地铁巡视隧道光纤监测系统(2018)

由于地质灾害、岩土工程等具有规模大、影响因素复杂、隐蔽性强、跨越区域多、环境恶劣、实时性监测要求高、监测周期长等特点,目前的监测技术和手段还难以满足防灾减灾需求,并给灾害的预警预报和防治带来了巨大的挑战。

1998年,施斌教授从美国访学回来,恰逢长江发生特大洪灾,当时施斌随同一个日本专家组对长江堤防进行考察。当来到最危险的荆江大堤考察时,他了解到数百号人手牵手在农田里寻找管涌灾害点时心情十分沉重:都快21世纪了,可我们国家的灾点搜寻还在依靠十分落后的人海战术,这远远不能满足国家防灾减灾的重大需求!也就在这个大堤上,施斌从考察团里了解到国际上正在研发一种分布式光纤测量技术,能够长距离、分布式监测被测物的形变和温度等物理指标。

“获悉后,我当时十分的兴奋,因为这一技术十分适合象堤防这样的地质工程灾害的监测,于是,我决心将这一技术应用到地质灾害预警与岩土工程的安全监测中。但要实现这样的目标面临的困难是巨大的。一是没有成熟的信号解调设备,后来日本等国研发出了相关产品又对中国技术封锁,不能引进;二是将这一技术应用于地质体的监测,许多人认为在技术上几乎不可能,零点几毫米的光纤一埋入岩土体就会脆断,无法使用;三是一些同事也不赞成,认为一个搞地质与岩土工程的教授来搞光纤监测技术是旁门左道,也很难成功。但我始终认为一个应用性学科必须通过学科交叉和融合才能发展,因此我克服了种种困难,坚持要将这件事做下去”。

于是,在日本友人的支持下,施斌去了日本学习交流,研究这一技术。2000年,国家“985”工程启动,在学校领导的强力支持下,施斌团队获得了第一笔研发资金,开始了近20年的科技攻关。从实验室建设到研发设备购买;从理论模型的建立到试验模型的创立;从一次次的试验失败到一个个理论和技术问题的突破;从传感光缆的设计到生产试制;从产品的中试再到工程应用;从产学研平台搭建到企业平台的成果转化;从强强合作到技术体系的形成;经过了艰苦的奋斗,终于迎来了今天的成果。

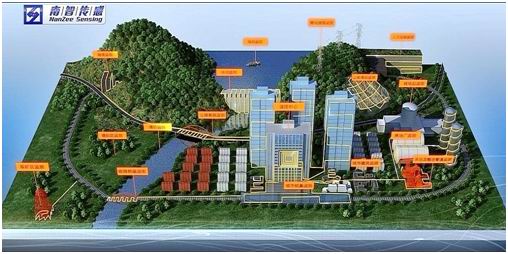

地质与岩土工程分布式传感光缆系列

“我们这个成果的形成大致分为三个阶段:第一个阶段从1998年至2008年,是成果的基础研究阶段。主要是在校园内开展理论和室内外试验研究,解决地质与岩土工程光纤监测中的关键理论和技术问题,例如测试空间分辨率问题、光纤保护层结构传感性能问题、纤-土耦合问题、温度效应和疲劳效应问题、测试量程和封装效应问题等。第二个阶段从2009年到2015年,是成果的转化阶段。研究成果在苏州工业园区开始转化,成立了由南京大学(苏州)高新技术研究院、苏州市基础工程分布式传感监测技术重点实验室和苏州南智传感科技有限公司组成的产学研平台。这一阶段是本成果形成过程中最具挑战、最为艰辛、最能考验信心、决心、毅力和胆略的生死关键阶段,谁能够挺过科研成果转化的最后一公里,谁就能看到成功的曙光!在这里我必须要代表我的团队,特别感谢南京大学、苏州市政府和苏州工业园区给了我们团队这样一个宽松的平台和创新的环境,使我们能够在产学研机制方面创出了一条新路,并取得了成效。第三个阶段从2016年至今,是成果的快速应用和推广阶段。这一阶段技术产品不断被社会认可和接受,事业得到快速发展,同时也大大促进了南京大学地质工程学科的发展,相关研究成果在国际重要刊物上多次得到大篇幅的报道和认可,实现了学校、地方和团队都赢的良好局面。”

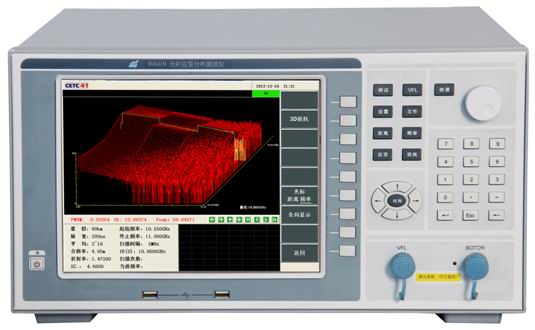

我国第一台商用化的分布式光纤应变单端解调设备

二十年的艰辛探索和不断创新,施斌教授团队在地质与岩土工程多场多参量分布式传感介质、长距离解调设备、监测方法与系统集成、地质工程灾害机理和理论判据等方面取得了十余个关键理论和技术问题的突破。提出了纤-土耦合时效判据,创制了30余种地质体多场传感光缆;研制出了米级量程的大变形场和厘米级空间分辨率的温度场光纤传感器、可加热的水分场复合传感光缆等,为地质工程监测提供了坚韧而敏感的“神经”;研制出了地质工程长距离分布式光纤解调设备,发明了能量分布的布里渊谱识别及BOTDR空间分辨率提升方法,研制出了我国第一台商用化的分布式光纤应变单端解调设备,为地质工程光纤监测提供了精准而智能的“大脑”;创建了边坡、地面沉降、桩基、隧道等多场分布式光纤监测系统,为地质工程光纤监测提供了强健而高效的“身体”;揭示了多种地质灾害新机理,提出了理论新判据,提出了地层压缩潜力新判据,确立了土质滑坡预警应变阈值,提出了锚杆与岩土耦合时效判据,丰富了地质工程灾害预警和防治理论体系。

施斌教授团队完成了从基础研究—核心技术—硬件设备—系统集成—成果转化—工程应用的全过程创新,并形成了新的技术产业链,开创了地质与岩土工程监测新的技术领域,使地质工程监测技术从点式走向分布式,从电测时代走向了光感时代。目前有40 余种产品推向了国内外市场,并在长三角和京津冀地面沉降区、南水北调、三峡库区、青藏铁路、港珠澳大桥、北京故宫、锦屏电站、延长油田、城建隧道等300余个项目中得到应用,相关技术产品已出口到英国、美国、意大利、智利、马来西亚等国,节省部分工程监测费用70-80%,产生了显著的社会和经济效益。创立了地质工程光电传感监测国际论坛,引领了地质与岩土工程分布式光纤监测技术的发展。

三峡库区马家沟滑坡分布式光纤监测示意图

“将光纤变成连接人类与大地之间的“神经”,让我们能够感知大地,减轻各类地质与岩土工程灾害,造福人类,乃是我毕生的追求。”施斌教授说。同时,他再三向记者表示:这一成果的取得凝聚了100多位教师、科研人员、研究生、工人技术人员的辛勤付出,没有这样一个团结奋进、富有创新精神的群体,一切无从谈起。因此,国家给予我们这么高的荣誉,应该是对我们整个团队的奖赏,而我们几位领奖人只是其中的代表而已。我们一定会再接再厉,勇攀高峰,为实现祖国的伟大复兴和建设人类命运共同体作出应有的贡献。

(南京大学(苏州)高新技术研究院 供稿)